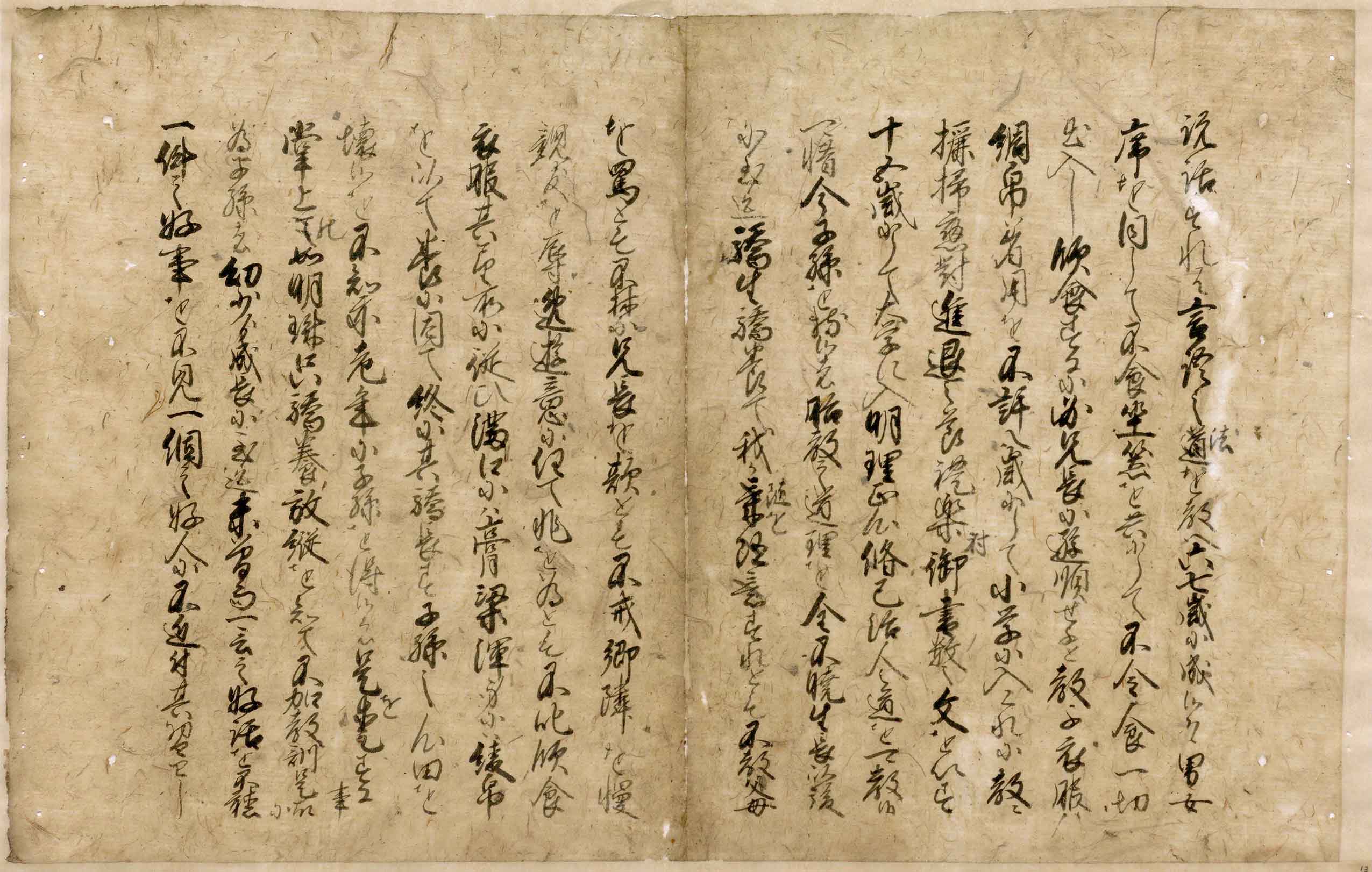

14ページ目

- 翻 刻

- 現代語訳

「13 (11丁からの続き)

説話すれは言語之(道を見せ消ち)法を教へ六七歳に成候はゝ男女

席を同して不食坐器を共にして不令食一切

出入し飲食するに必兄長に遜順せよと教に衣服は

綢帛着用を不許八歳にして小学に入これに教ニ

搛掃応計進退之節礼楽対御書数々文を以す

十五歳にして大学に入明理正心修己治人之道を可教候

可惜今子孫を持候者胎教之道理を全不暁生長以後

に至迄驕生驕養て我か(気随意を見せ消ち)随をすれとも不教父母

を罵とも不禁に兄長を欺とも不戒郷隣を慢

親友を辱逸遊意に任て非を為とも不叱飲食

衣服其望所に従ひ満口には膏梁渾身には綾帛

を以て養に因て終に其驕長す子孫之心田を

壊候を不知亦老年に子孫と得候者是を愛する事

掌上(てを見せ消ち)の如明珠只驕養ノ放縦を知て不加教訓是故に

為子孫者幼少より成長に至迄未曽而一言之好話を不聴

一件之好事を不見一個之好人に不近付其習わし

「13 (11丁からの続き)

子どもが話せるようになったら、言葉の使い方を教える。六、七歳になれば、男女は同じ席で食事をせず、同じ食器を使わないようにさせる。また、家の出入りや飲食の際には、兄や年長者に対して常に敬意を持ち、順序を守るように教える。衣服に関しても、ぜいたくな絹織物などを着せることは許さない。

八歳になったら、小学校に入れ、掃除の仕方、計算の基礎、礼儀作法、音楽、応対の仕方、書の学習、文章の読み書きなどを学ばせる。十五歳になれば、大学で学ばせ、道理を明らかにし、心を正し、自分を修め、他者を導く方法を教えるべきである。

しかし、残念なことに、今の親たちは胎教の大切さをまったく理解しておらず、生まれてから成長するまでの間に、子どもを甘やかし、わがままにさせてしまっている。たとえ親に暴言を吐いても咎めず、兄や年長者を欺いても戒めない。近所の人を軽んじ、友人を侮辱しても叱らず、好き勝手に遊び回り、間違ったことをしても注意しない。また、食事や衣服も子どもの欲望のままにさせ、口いっぱいにごちそうを食べさせ、身体には絹の衣服を着せる。このように育てられた子どもは、ついには増長し、心の中にある善の種がすっかり枯れてしまうことに、親は気づかない。

さらに、年老いてから子どもを持つ者は、子どもをまるで掌の上の宝石のように大切にするが、甘やかして好き放題にさせるだけで、しっかりとした教育を施さない。そのため、幼い頃から成長するまで、一度も良い話を聞かず、一つの良い行いを見ることもなく、立派な人物に接することもないまま育ってしまう。こうした環境では、子どもは当然ながら良い習慣を身につけることができない。