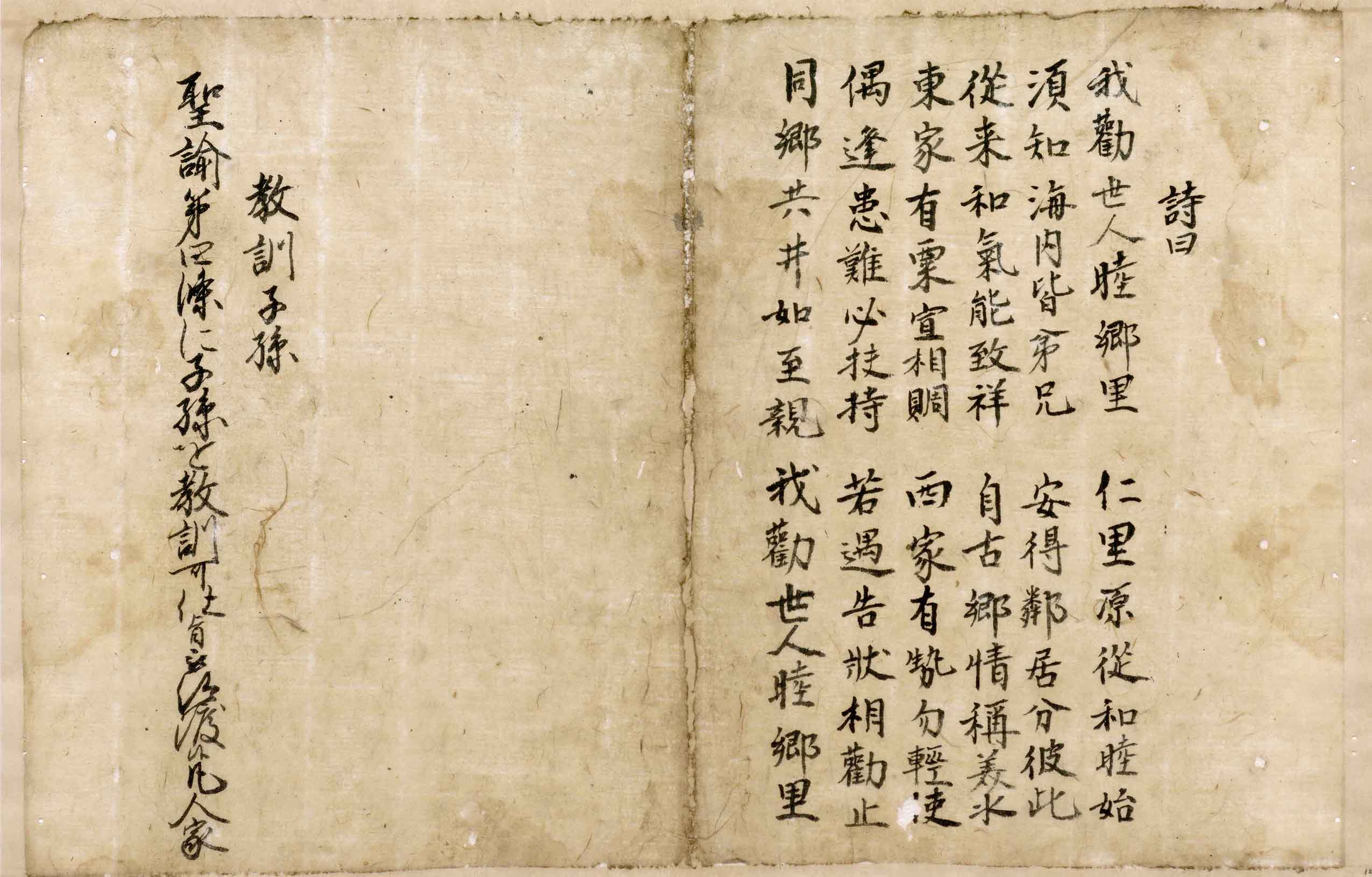

13ページ目

- 翻 刻

- 現代語訳

「12

詩曰

我勧世人睦郷里 仁里原従和睦始

須知海内皆第兄 安得都居分彼此

従来和気能致祥 自古郷情称美水

東家有栗宜相胴 西家有勢勿軽使

偶逢患誰必扶持 若過告蛾相勧止

同郷共井如至親 我勧世人睦郷里

(六行空白)

教訓子孫

(台)聖諭第四條に子孫を教訓可仕旨被仰渡候凡人家(この二行10丁最後の記載の修筆)

「12

詩に曰く、

我(われ)、世人(せじん)に勧(すす)む、郷里(きょうり)を睦(むつ)まじくせよ。

仁里(じんり)は、もとより和睦(わぼく)より始まる。

須(すべから)く知るべし、海内(かいだい)は皆、兄弟(けいてい)なり。

安(いずくん)ぞ得(え)ん、ことごとく居(お)りて、彼此(ひし)を分かつを。

従来(じゅうらい)、和気(わき)はよく祥(しょう)を致す。

自古(いにしえ)より、郷情(きょうじょう)は美水(びすい)と称せらる。

東家(とうか)に栗(くり)あれば、宜(よろ)しく相(あい)胴(わか)つべし。

西家(せいか)に勢(せい)あれば、軽(かろ)んじて使(し)うること勿(なか)れ。

偶(たまたま)患(わずら)いに逢(あ)わば、誰(たれ)か必ず扶持(ふじ)すべき。

若(も)し告蛾(こくが)を過(す)ぐれば、相(あい)勧(すす)めて止(や)むべし。

同郷(どうきょう)、共井(きょうせい)は、親(したしき)に至るが如し。

我、世人に勧む、郷里を睦まじくせよ。

現代語訳

詩にこうある。

私は世の人々に、故郷の人々と仲良くすることを勧める。

思いやりのある地域は、もともと和睦(なごやかさ)から生まれるものだ。

よく考えてみると、この世のすべての人は兄弟のようなもの。

どうして、お互いを隔てて「こちら」「あちら」と分ける必要があるのか?

昔から、和やかな気持ちは幸福をもたらす。

古くから、故郷の情は「美しい水(清らかなもの)」と称えられてきた。

東の家に栗があれば、隣人と分け合うのがよい。

西の家に力があるなら、それを軽々しく使ってはならない。

もし誰かが病や災難に遭ったなら、誰がそれを助けるべきか?

もし争いが起こりそうなら、互いに諭して止めるべきだ。

同じ故郷に住み、同じ井戸の水を飲む者は、親しい親族のようなもの。

だからこそ、私は世の人々に、郷里の人々と仲良くすることを勧めるのだ。(六行空白)

「子孫を正しく教育すること」

「聖諭」第四条には、「子孫を正しく教育すること」が大切であると示されている。(この二行10丁最後の記載の修筆)