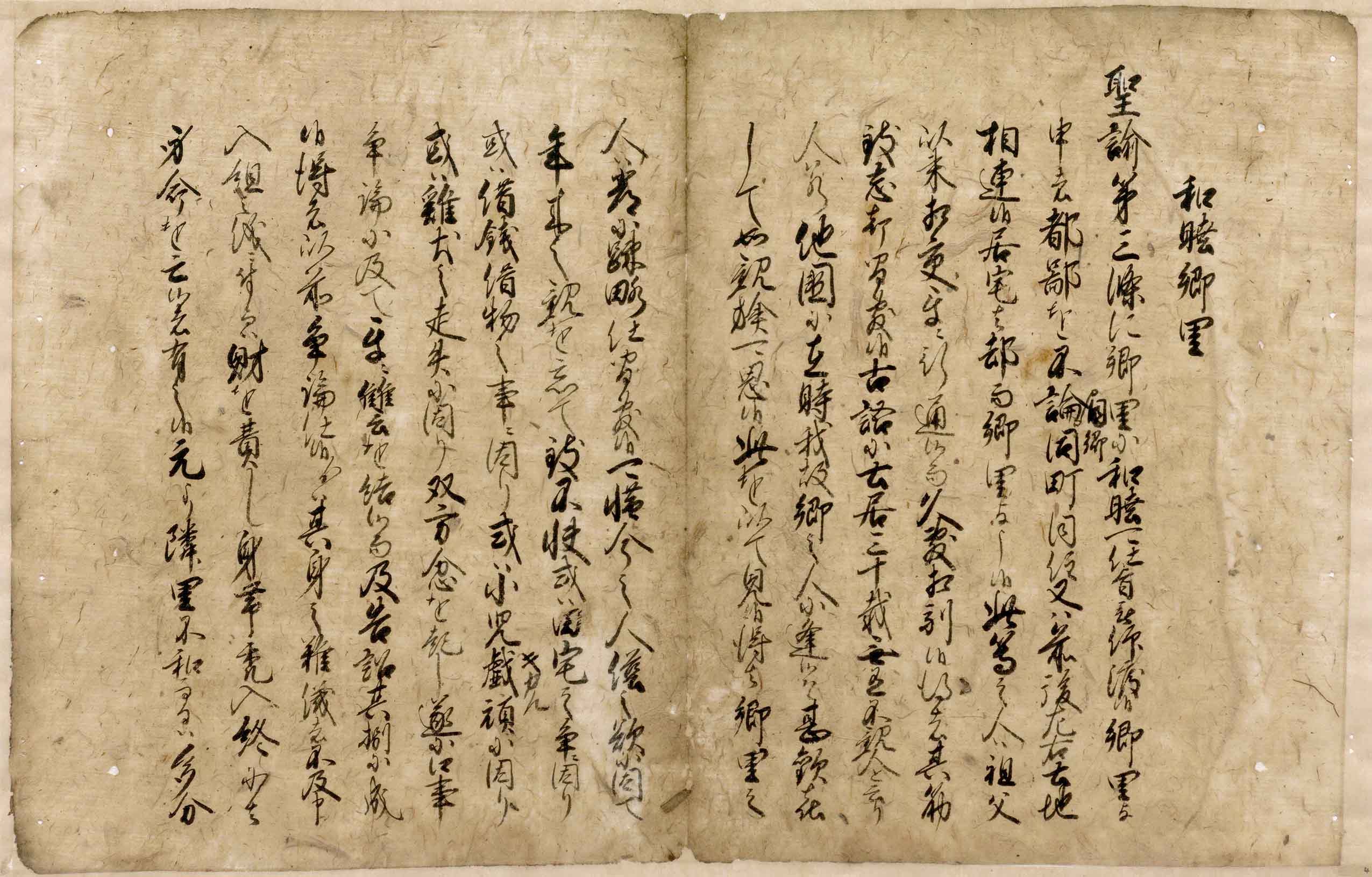

5ページ目

- 翻 刻

- 現代語訳

「4

和睦郷里

(台)聖諭第三條に郷里に和睦可仕旨被渡候卿里より

申者都鄙を不論同郷同町同町同住又は前後左右土地

相連候居宅其部而卿里より申候此等之人は祖父

以来相交互に行通候而久敷相馴候得去其筋

致忘却間敷候古語に士居三十載無有不記合と云り

人筋他国に在時我故卿之人に逢候ハゝ甚歡喜

して如親捨可恩候を以て見候得其卿里之

人ハ常に疎略仕間敷候可惜今之人僅之欲に因て

年来之親をして致不快或田宅之争ニ因り

或は借銭借物之事ニ因り或は小児戯頑(ルビ:キカん)に因り

或は鶏犬之走失に因り双方念を起し遂に口事

争論に及て互ニ讐云を結候而及告訟其捌に成

候得者以前争論仕候よりは其身之雑儀は不及申

入組み儀に付ては財を費し身帯禿入終には

身命を云候者有之候元より隣里不和なるは多分

「4

郷里の人々と仲良くすることについて

「聖諭」第三条には、郷里の人々と仲良くするようにと示されている。

ここでいう「郷里」とは、都市か田舎かを問わず、同じ村や町に住む人々のことを指す。また、隣接する土地に住む者たちも含まれる。

こうした人々は、祖父の代から互いに交流し、長い年月をかけて親しくなってきた。

だからこそ、その関係を忘れるべきではない。

昔の言葉に「士(さむらい)は三十年同じ土地に住めば、互いに顔を知らぬ者はいない」とある。

もし遠く他国にいるときに、故郷の知り合いに出会えば、まるで家族に会ったかのように喜び、深く恩を感じるものである。

このことを考えれば、普段から郷里の人々をないがしろにしてはならない。

しかし、残念なことに、今の世の人々は、わずかな欲のために長年の親しい関係を壊してしまうことがある。

たとえば、田畑や家の境界をめぐる争い・借金や物の貸し借り・子ども同士の遊びの喧嘩・鶏や犬が逃げたこと。

こうした些細なことが原因で互いに恨みを持ち、やがて口論や争いに発展し、ついには訴訟にまで至ることがある。

訴訟に発展すると、最初に争った理由よりも、その後の手続きのほうが大きな負担となる。

さらに、財産を失い、生活が困窮し、最悪の場合、命を落とす者さえいる。

そもそも、隣人同士が不和になることは