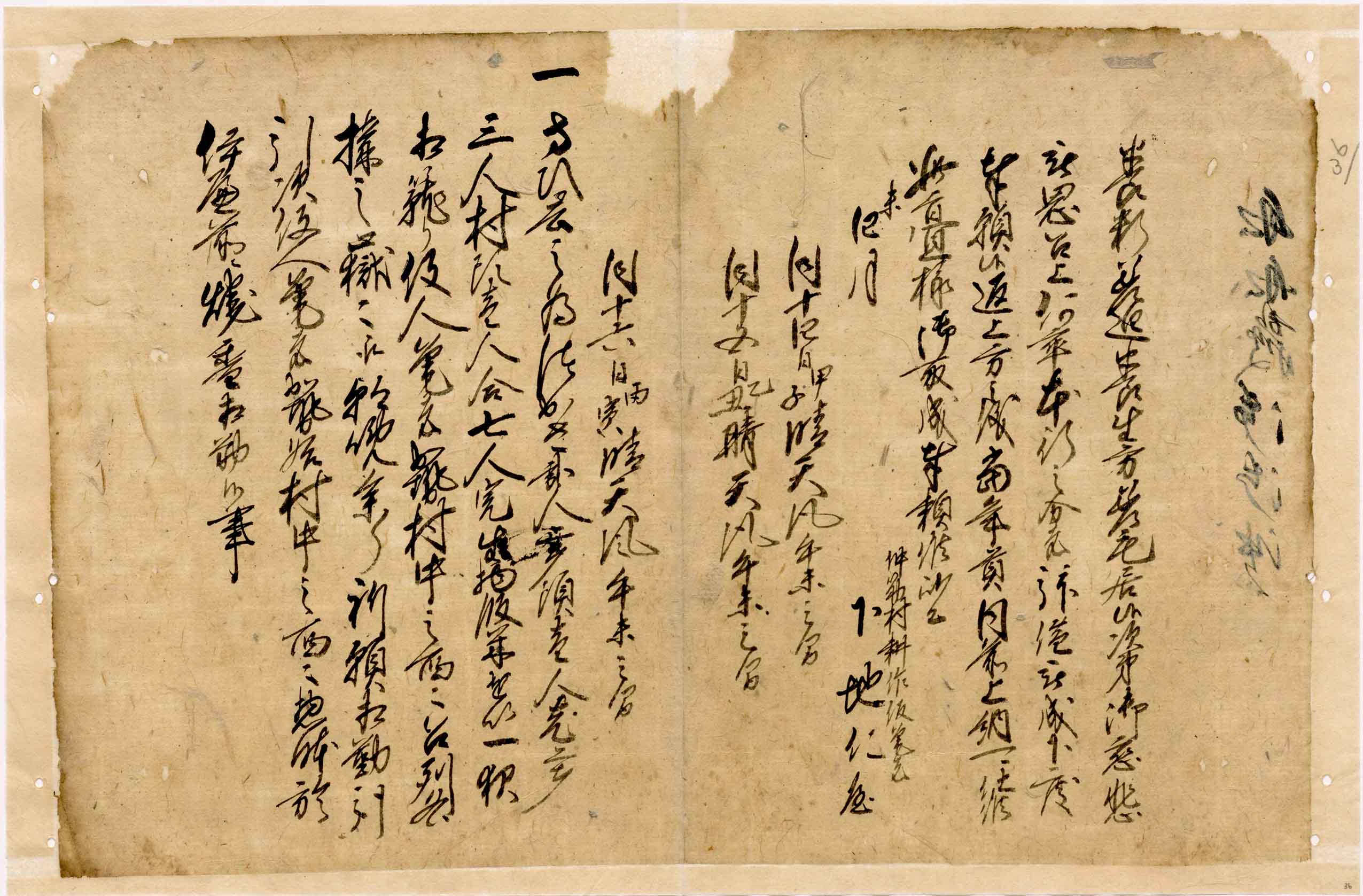

37ページ目

- 翻 刻

- 現代語訳

「37

〔前欠〕

養料差迫、養生方差屯居候次第、御慈悲被思召上、何卒本行之分者拝借被成下度奉願候、

返上方之儀、当年貢同前上納可仕段、此旨宜様御取成奉頼候、以上、

<仲筋村耕作仮筆者>

<未>四月 下地仁屋

同十四日甲子、晴天、風午未之間

同十五日乙丑、晴天、風午未之間

同十六日丙寅、晴天、風午未之間

一さひ去之為、つかさ弐人、二才頭壱人、老二才三人、村頭壱人、合七人完生物飯米を以

一夜相籠り、役人筆者・加勢、村中之面々召列、各構之嶽々江朝晩参り祈願相勤、引次

役人・筆者・加勢始村中之面々、惣体於いへ前ニ、焼香相勤候事、

〔前欠〕養料が逼迫し、養生方の費用も類積している次第であることから、御慈悲を賜わりたく、なにとぞ本行に記載された分を拝借させて頂きたい。返済については、今年の年貢同様に納入したい。この旨をよろしく御取り成してもらいたくお頼みする。以上。

<仲筋村耕作仮筆者>

<未>四月 下地仁屋

四月十四日甲子、晴天、風は午未の間(南よりの南南西)。

四月十五日乙丑、晴天、風は午未の間(南よりの南南西)。

四月十六日丙寅、晴天、風は午未の間(南よりの南南西)。

一、さび去り(儀式)のため、司二名、二才頭一名、老二才三名、村頭一名の計七名は生

ま物と飯米を用意して一晩夜籠りをした。役人・筆者・加勢が、村の者たち引き連れて、

それぞれが帰属する嶽々へ朝晩参詣して祈願を勤めた。引き続き役人・筆者・加勢を始

め村中の者たちは、全員イベの前で焼香した。