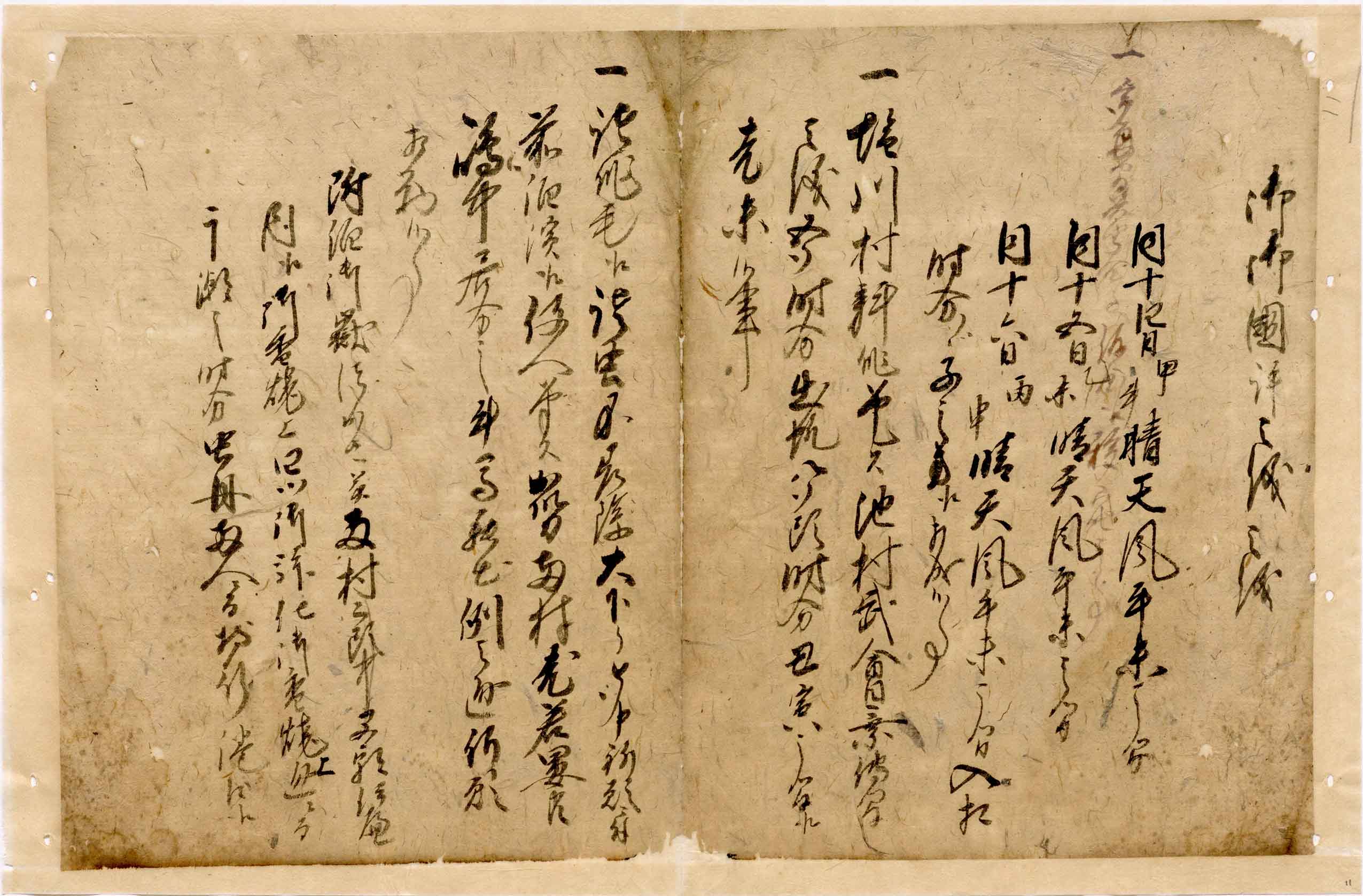

12ページ目

- 翻 刻

- 現代語訳

「12

同十四日甲午、晴天、風午未之間

「一多良間首里大屋子、仮屋江移宿之事」(朱書き挿入)

同十五日乙未、晴天、風午未之間

同十六日丙申、晴天、風午未之間、入相時分ゟ子之方江相成候事

一塩川村耕作筆者池村武会乗伝間之儀、五ツ時分出帆、八ツ頭時分丑寅之間江走参候事、

一諸作毛江諸虫不差障大下りとして祈願ニ付、前泊浜江役人・筆者・加勢、両村老若男女

共、島中居分之牛馬罷出、例之通祈願相勤候事、

附、泊御嶽つかさ幷両村々頭中、早朝いへ内江御香焼上、四ツ御拝仕、御香焼上ニ而

干潮之時分、虫舟両人ニ而持行、港口之外江投捨候事、

三月十四日甲午、晴天、風は午未の間(南よりの南南西)。

「一、多良間首里大屋子は仮屋へ宿(宿舎)を移した。」(朱書き挿入)

三月十五日乙未、晴天、風は午未の間(南よりの南南西)。

三月十六日丙申、晴天、風は午未の間(南よりの南南西)であったが、入相(夕暮れ)

時分から子の方(北)に変わった。

一、塩川村耕作筆者の池村武会が乗船した伝間船は、五つ時分(午前八時頃)に出港し、八つ頭時分(午後二時頃)には丑寅の間(北東)へ向けて帆走していった。

一、諸作毛(作物)に害虫が付つかないようにと、大下り(ウプリ)の祈願を行うために、

前泊浜へ役人・筆者・加勢、両村の老若男女、および島中の牛馬も引き出して、慣例通

り祈願を実施した。

付けたり。泊御嶽の司および両村の村頭たちは、早朝にイベ内で香を焼き、四つ御拝

を行い御香焼を絶やさず、二名の者が干潮の時分に虫舟を運び、港口の外側に投げ

捨てた。